疫情防控需关注“系统性风险”城市

作者:来源:经济与社会研究院发布时间:2021-03-08

作者:史炜(暨南大学经济与社会研究院副教授)

邱筠(暨南大学经济与社会研究院助理教授)

于培(暨南大学经济与社会研究院2021届硕士研究生)

去年12月以来,我国黑龙江、辽宁、北京、河北等多地先后爆发本土传播的疫情。石家庄自2021年1月2日报告首例本土病例,本土确诊病例和无症状感染人数在短短几天内快速增长,石家庄市藁城区、新乐市相继调整为高风险区。为防止疫情扩散,1月6日起石家庄开展全员核酸检测,1月7日明确全市车辆及人员不得出市。随后陕西、湖北、贵州等地均出现河北关联病例,疫情防控形势在随后的一段时间内变得严峻。

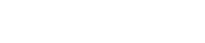

在下图中我们整理了近期与河北省疫情有关的一些事件和政策措施的时间线。人口流动是疫情扩散的主要途径,为降低城市间人口流动带来的风险,各城市也针对本轮疫情出台防控政策。针对人口流动的防疫措施可归纳从人口流出地(出发地)和流入地(到达地)两个角度归纳。比如从流出地的角度,主要为高风险地区人员原则上不能离开;从流入地的角度,北京对于来自特定中高风险地区的来京人员予以劝返,其他大多数城市对中高风险地区流入人员采取隔离、核酸检测,农村地区要求返乡人员进行核酸检测和居家健康监测等措施。春运期间,人口流动量大,再加上冬季的不利气候条件等因素,我国疫情防控面临压力。

人口流动网络的特征

智能手机和移动互联网的大规模普及使得个体的旅行行为可以较为准确和低成本地记录。将个体信息加总后,百度、腾讯等互联网企业提供了度量人口流动的数据。比如通过百度迁徙指数[1],人们可以了解城市内部和城市间的人口流动强度,为个体出行计划、区域经济发展等提供参考信息。去年年初新冠肺炎疫情爆发后,百度迁徙数据提供了及时的(数据更新的滞后时间仅为1天)和颗粒度较高的(地级市层面)反映人口流动的数据,为很多关于疫情传播的研究提供了数据基础。

今年石家庄报告的新冠肺炎病例数从1月5日开始的一段时间内迅速增加。以1月5日为节点,我们分析了2020年12月23日-2021年1月5日这14天的百度迁徙指数,计算了这段时间内我国城市间的平均人口流动强度。将人口流动强度转化为人口流量[2]并除以出发地人口数后,我们得到了一个人口迁徙率矩阵,其中每一项反映了从流出地到流入地在这段时间的平均迁徙率,即平均每天多少比例的流出地人口迁移到了流入地。

在社会网络分析中,反映节点影响力的一种指标是节点的中心性(centrality),比如度中心性(degree centrality)、中介中心性(betweenness centrality)、亲近中心性(closeness centrality)等。在这里,我们计算了每个城市的Bonacich中心性[3]。一个城市的Bonacich中心性是以这个城市为流出地,所有直接或间接相联的流入地的数量,以迁徙率度量城市间的联系强度[4]。

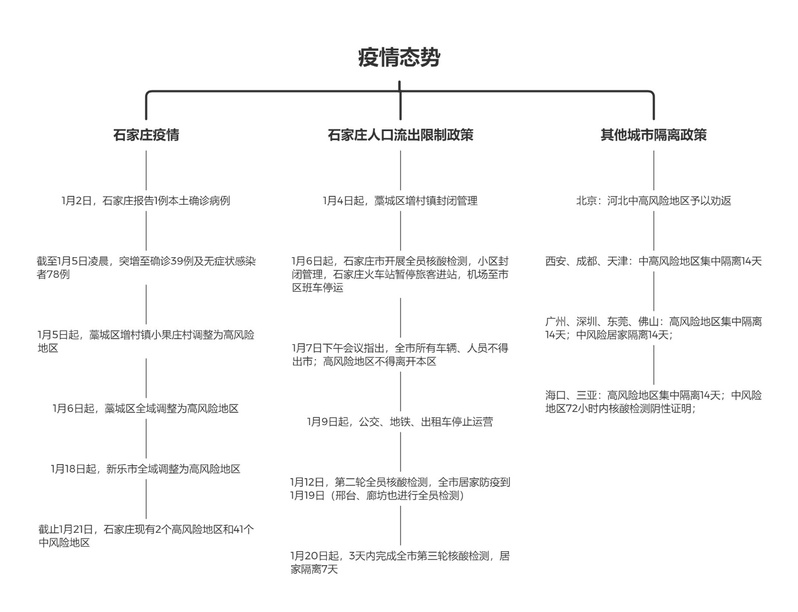

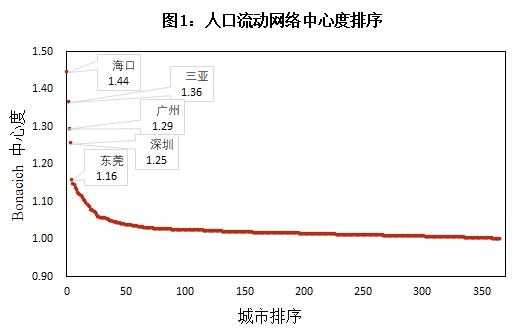

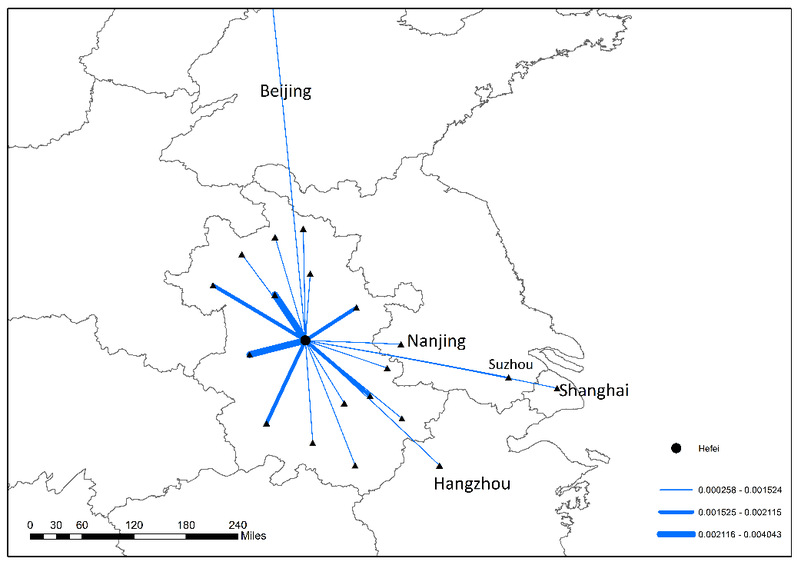

图 1展示了城市的人口流动网络Bonacich中心性排序,排序越高的城市作为人口流出地,影响的城市越多。总体来说,如果一个城市的人口流出去向大多为周边城市,其中心性排序较低。相反,如果一个城市的人口流出呈现高强度或跨区域,其中心性排序较高。我们看到,排序最高的是海口和三亚,一个猜测的原因是这段时间来自全国各地的旅游客流比较多。广州、深圳、东莞等珠三角城市的人口流动中心性也高于全国其它城市。为了直观地展示中心性高和低的城市的区别,我们选取了三亚(中心性相对高)和合肥(中心性相对低),图 2和图 3展示了以这两个城市为出发地,2020年12月23日-2021年1月5日这段时间平均每天迁徙率最高的20个目的地。可以看到,在人口流动网络中,与三亚直接或间接相连的城市更多,因为三亚与我国各大区域(珠三角、长三角、京津冀、东北、成渝)均有较高的迁徙率。

图 1 人口流动网络城市中心性排序

图 2 以三亚为流出地,平均每天迁移率最高的20个目的地

图 3 以合肥为流出地,平均每天迁移率最高的20个目的地

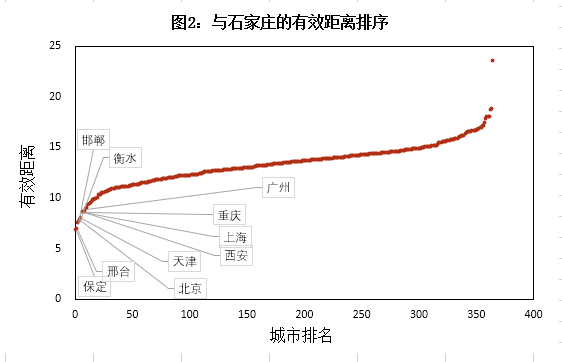

在分析一个人口流动路线对全国疫情的风险时,需同时考虑这个路线的流出地的风险和这个路线流入地的感染通过之后的人口流出对其它城市的风险。后者可通过上述的城市在人口流动网络中的中心性指标来度量,前者则可通过计算与疫情中心地的距离来度量。Brockmann和Helbing[5]提出基于人口流动率构建城市间的“有效距离”。距离越近,则疫情的风险越高。基于此方法和上述人口流动数据,我们计算了我国城市与石家庄的“有效距离”(图 4)。可以看到,流出地疫情风险相对较高的城市包括保定、邢台、北京、天津等石家庄周边城市,以及上海、广州等与石家庄及其周边城市联系紧密的城市。

图 4与石家庄的有效距离排序

关注人口流动网络的“中心”城市

出行限制是抑制疫情传播的有效手段。当前,很多政策都从人口流出地的视角,聚焦从中高风险地区的流入人口所带来的直接风险,少部分政策从人口流入地的视角考虑差异化防控,比如北京和今年春节期间农村地区采取的更严格的防控政策。在我们的一篇工作论文中[6],我们分析了特定的人口流动路线对于疫情扩散的影响。城市间人口流动强度对全国总感染数量的影响同时取决于人口流出地和流入地位于人口流动网络中的位置。如果流出地接近于严重感染地区或流入地处于人口流动网络的中心(比如有大量人口流出到全国各地),给定感染风险,这两个城市之间的人口流动将会对全国总感染数产生更大的影响。

政策启示

基于个体层面信息的差异化防疫措施(比如健康码)已经在我国各地普遍使用。在此基础上,应对疫情的城市间人口流动的管制政策不仅要考虑人口流出城市及其邻近地区疫情爆发的严重性,也要考虑流入城市的感染扩散到其它城市的风险。现有政策更多从人口流出地的视角,关注于对疫情中高风险区进行出行限制。从人口流入地的视角来看,如果其位于人口流动网络的中心位置,应该采取更严格的管控政策,以避免其成为疫情扩散的“桥梁”。反之,如果终点城市的人口流出主要局限在较小的区域内部,这些城市对全国的“系统性风险”相对较小,可以考虑采取宽松一些的管控政策。同时考虑过去14天旅行经历和当前城市可能导致疫情大规模扩散的风险,可据此对有特定路线出行史的人群进行风险管理,进一步提高防疫效果,在疫情防控和民生保障间取得平衡。

上述分析是基于特定的模型做出的推论,因此,模型的局限性也应考虑。应对疫情,除了限制城市间的人口流动,在社区层面快速和科学地应对新病例也十分重要。1月中旬上海发现了多例本土病例。通过快速精准应答,在不采取“封城”等一刀切的措施下,阻断了疫情的进一步传播。此外,新冠肺炎传播的一个特征是同时存在大量的可能有传染性的无症状感染者和少量的“超级传播者”,而我们的模型没有考虑这种异质性。对疫情传播的分析不光要考虑平均传染的速率,也要考虑极端的传染事件。人们的行为也会受到疫情和政策的影响,在制定政策时,也应考虑人们行为的变化。这些都需要进一步的医学、流行病学、和经济学等学科的跨学科合作。

参考资料

[1] qianxi.baidu.com

[2] https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104272

[3] https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00709.x

[4] 在计算中,还需假设衰减因子的数值,其反映了间接相连的流入地与流出地的联系强度随着中转城市数量增加而减弱。

[5] https://doi.org/10.1126/science.1245200